ОТ НАЦИОНАЛИЗМА К... НАЦИОНАЛИЗМУ

Автор: Булдаков Владимир Прохорович — доктор исторических наук, генеральный секретарь Международной комиссии по истории русской революции.

Большевистская революция представлялась ее творцам интернационалистски-интеграционистской; на обыденном уровне, напротив, она чаще воспринималась как поход сепаратистов против единства России. Все это не случайно: в восприятии исторических катаклизмов реальное и воображаемое, доктрины и предрассудки легко меняются местами, заслоняя суть явления. XX столетие объявляли то веком социализма, то веком национализма, подтверждая сказанное документальными рядами.

В любом случае при характеристике массовых движений XX в. стоило бы говорить о непрерывном — чаще подсознательном, реже демонстративном - взаимопроникновении утопий социализма и национализма. Если учесть, что в предреволюционной России социалисты часто перебегали к националистам, то уместно предположить, что таким путем происходило перераспределение партийных сил на этнопсихологической, а вовсе не строго доктринальной основе.

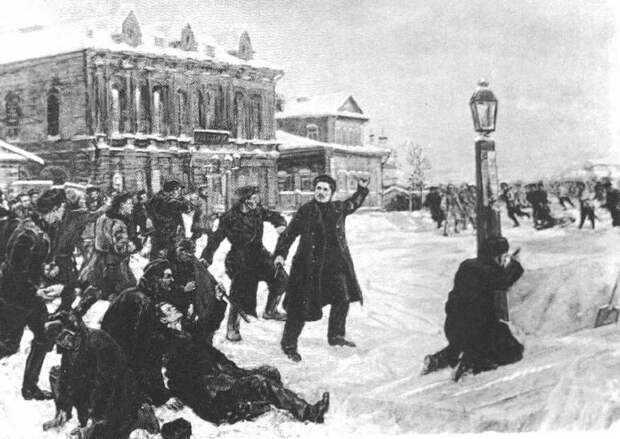

Говоря о влиянии утопических компонентов сознания, об истоках и характере фантастического, казалось бы, симбиоза социализма и шовинизма в русской революции, стоит обратить внимание на некоторые события предреволюционного времени. После убийства народовольцами Александра II по юго-западу и западу России прокатилась волна погромов.

Чего можно ожидать от человека, которому социальное окружение постоянно демонстрирует свою национальную неприязнь, а патерналистская государственность намеренно или непроизвольно подкрепляет подобные эмоции запретительными законами? Скорее всего, он будет самоутверждаться в качестве «гражданина мира» или подчеркивать свою непостижимую этническую уникальность. А если этот процесс, совпавший с поветрием революционаризма, будет воспринят извне как изощренная форма этнической злокозненности? Что останется в подобном случае от платонического интернационализма или культурного изоляционизма? Вероятно, рано или поздно наступит болезненная стадия идентификации — вызывающие действия некоторых еврейских радикалов в начале XX в. и особенно в 1905-1906гг., продиктованные отчаянием, вполне подтверждают это.

Напрашивается и предположение более широкое: революционная акция в многонациональной империи непроизвольно становится действием этнопровоцирующего характера; ответная реакция неизбежно захватывает неразвитые социальные слои; направленность, масштабы, темпы развития и последствия происшедшего выходят за рамки простейшей (действие — противодействие) политической логики.

Понятно, что подобные «мелкие», но неуклонно проводимые запреты, задевая все слои еврейского населения, могли довести этнос до подобия социальной истерии. Правительство об этом знало. Признавалось, что «неудовлетворенность настоящим стесненным, в сравнении с остальным населением империи, положением и в связи с этим усиливающееся раздражение и ненависть к русскому правительству в России достигли крайних пределов, толкнув евреев на путь отчаянной борьбы с существующим государственным строем». Тем не менее, в 1906г. в правительственных кругах пошли на отмену лишь наиболее одиозных ограничительных актов 90-х годов.

В том и другом случае имперская власть обосновывала свои запретительные меры заботой о «недостаточно развитом» или малочисленном местном (причем не только русском, но и литовском, жмудском и даже немецком) населении, которому грозила «еврейская эксплуатация» или «полонизация». Развитая властью патерналистско- опекунская активность означала на деле прямое натравливание - чаще неосознанное - одного народа на другой.

Виднейшей фигурой русской революции стала фигура одержимого этномаргинала - человека, не желающего удовлетвориться своим прежним, приниженным положением, но лишенного возможности естественно восстановить справедливость, гармонично вписавшись в обновлявшуюся социальную среду. Это явление — часть более общего процесса маргинализации старой сословно-имперской структуры, обернувшейся успехом как националистических, так и «интернационалистских» социалистических партий. Идейно-политическое оформление российской общественности приобрело не диалоговый, а остро- и сложноконфликтный, в значительной мере «социалистически-националистический» характер.

После того, как первая революционная волна схлынула, правительство усугубило политику этнозапретительства. Поход на автономные права Финляндии в значительной степени был вызван давлением правых, параноидально связывавших «окраинный сепаратизм» и «русский бомбизм». В сущности, правительство в национальном вопросе находилось на том же уровне эмоциональной непримиримости, что и радикальная часть местных националистов. В августе 1908 г. последовало запрещение приема евреев в вузы сверх установленных процентных норм, тогда же была предпринята попытка очередного вмешательства в дела армяно-григорианской церкви, запрещение преподавания на украинском языке даже в начальных школах и епархиальных училищах. Так утверждался конфликтный стиль межнационального общения.

Это не случайно напоминало поведение ранних российских народников: национализм, как и социализм, начинается с политически-суицидальных психозов в среде образованных маргиналов. В России вообще считалось, что идеи наиболее действенно «овладевают массами» через эскалацию непосредственного насилия. Но, в отличие от русских «нигилистов», у малых народов подобные формы экстремизма рано или поздно могли наложиться на религиозно-конфессиональный фактор - царизм не случайно подозревал, что средства армяно-грегорианской церкви идут на цели политического экстремизма; со временем тенденции к автокефалии украинской и грузинской православных церквей стали оцениваться в контексте «сепаратизма окраин».

В связи с этим встает ряд вопросов относительно способов взаимодействия идеологий и традиций в рамках провозглашенного социалистами в России приоритета классовой борьбы. Почему армянская народническая партия Дашнакцутюн, являвшаяся членом II Интернационала, сумела присоединить к себе умеренных буржуазных деятелей и стать в 1917 г. общеармянской партией, почти вытеснив другую партию, но социал-демократического толка - «Гнчак» («Колокол»)? Почему в Грузии аналогичную национально-революционную роль играли преимущественно меньшевики? Почему у азербайджанского «Мусавата», также социалистического, привычные российские симпатии либо к народникам, либо к марксистам оказались незаметными? Ведь не по причине этнической предрасположенности армян к эсерам, тяготения грузин к меньшевикам или равнодушия азербайджанцев к тем и другим.

В XX в. многие почувствовали возможность манипулирования различными сочетаниями социализма и национализма. Если, скажем, обратиться к Финляндии - протестантской и «классово-антагонистичной» автономии в составе империи, то и здесь обнаружатся весьма своеобразные коллизии социализма и национализма. При этом надо отбросить распространенное в начале XX в. среди российских правых представление о том, что финны только и мечтали о независимости. В действительности, и средние классы и буржуазия Финляндии обнаруживали безразличие к проблемам националистической мобилизации, что было связано с исторически срединным положением финнов между Швецией и Россией, а также шведоязычным, по преимуществу, характером господствующих классов. Для рядовых финнов антирусский национализм также оставался куда менее привлекательным, нежели автономный вариант рассчитанного на парламентское употребление социал-демократизма.

Соотношение национализма и социализма в Финляндии выглядит на общероссийском фоне парадоксально, но по-своему симптоматично. Во-первых, деятельность так называемых активистов (сторонников вооруженной борьбы за независимость Финляндии) никогда не имела классово-выраженного характера, но при этом они постоянно стремились к альянсу с российскими социалистами. Во-вторых, лишь в 1917 г. именно социал-демократы, а вовсе не национал-либералы, стали настаивать на отделении от России. В-третьих, в то время как активисты в годы первой мировой войны занялись (впрочем, без особого успеха) формированием на германской территории егерского батальона для действий против России, национал-либералы создали в Финляндии образцовую сеть госпиталей, организовали отправку в русскую армию 300 финнов-добровольцев, в 1914г. с воодушевлением приветствовали вдовствующую императрицу, а в начале 1915г. с искренним, судя по впечатлениям даже неблагожелательно настроенных очевидцев, восторгом принимали у себя Николая II.

В сложном положении в связи с войной оказались мусульмане. Как известно, в связи с присоединением Турции к антиантантовскому блоку стамбульский шейх-уль-ислам издал особую фетву, в которой указывалось, что поскольку «Россия, Англия и Франция враждебны исламскому халифату», то правоверные всего мира обязаны объявить им «священную войну». Тем не менее российско-мусульманские духовенство и либеральные политики призвали единоверцев в России защитить «свое отечество», направив оружие даже против Турции. Получается, что этнические лидеры, наименее захваченные революционным психозом, оказались наименее националистичными. Но дело не только в уровне «классовой» зрелости того или иного этноса. Мусульманские элиты изначально тяготели к формированию в рамках империи единой культурно- правовой общности, здесь скрытое взаимопроникновение социализма и национализма развернулось внутри единого конфессионально- обновленческого течения; можно говорить и об особом понимании ими как «национального», так «интернационального». (Даже последующее стремление мусульманских народов к территориальной автономии выглядит не как первый шаг к утверждению национального начала в европейском смысле слова, а как этноизоляционистская акция, призванная защитить свое (и общемусульманское) духовное своеобразие территориальными границами.)

Специфическое соотношение социализма и национализма в русской революции вместе с тем предстает как острейшее проявление трансформации более высокого порядка — культурогенного кризиса (смерти-возрождения) империи. Стихийные вспышки «классовой» этнофобии внутри движений, считавших себя освободительными и даже интернационалистскими, были вовсе не случайными — это отражение «болезни» имперского патернализма.

Весьма нервно на приближение волны «революционного национализма» отреагировало, — разумеется, в форме панической юдобоязни — само правительство. Выступления министров даже на официальных заседаниях запестрели площадными репликами по адресу злокозненных и вездесущих «жидов». В связи с принятием вынужденного (по причине отступления русской армии) решения о фактической ликвидации черты оседлости 9 августа 1915г. А. В. Кривошеин, «фактический премьер», даже заявил: «Я привык отождествлять русскую революцию с евреями».

Во-первых, общим после Февраля стало стремительное левение умеренных политиков, склонных к культуртрегерству и культурной автономии, — но не в сторону сепаратизма, а социализма. Украинские «прогрессисты» во главе с М. С. Грушевским стремительно перекрасились в социалистов-революционеров, скоро ставших самой массовой украинской партией. Во-вторых, идейная гегемония стала чаще переходить не к национал-народникам, а к национал-марксистам. Это заметно на примере не только все более воинственного украинского движения, в котором организующую роль взяли на себя пылкие социал-демократы, подобные В. В. Винниченко и С. В. Петлюре, но и сравнительно сдержанного мусульманского. В-третьих, деятельность местных «социалистических» националистов в 1917 г. переместилась из чисто национальных в полиэтничные территориальные органы, отстаивавшие идею местного самоуправления (некоторое исключение составляли мусульмане). Наконец, лозунги сепаратизма (за характерным вычетом Польши и Финляндии) оказались крайне редкими. Лидеры и идеологи национализма обычно одергивали сепаратистов-самостийников, пугая вместе с тем центральную власть опасностью, исходящей с этой стороны. Охотно апеллировали они и к союзникам, к международному праву.

панславизм в пропаганде дополнялся формированием латышских, армянских, югославянских и некоторых других частей, шла подготовка к созданию вооруженных сил из поляков. Но подобные начинания, как и действия «социал-шовинистов», могли укрепить империю лишь при условии военных успехов. Неудивительно, что после обвала самодержавной власти роль «этнических солдат» стала меняться.

Падение самодержавия породило в России особую разновидность лексически-доктринального абсурда: все нерусские народы стали считать себя «нациями»- это была возвышающая антитеза былой угнетенности. При этом не принималась во внимание ограниченная способность народов воспользоваться самоопределением (за исключением жителей автономной Финляндии и, частично, Царства Польского). Не учитывалось и то, что так называемые традиционные империи (Австро-Венгрия, Турция, Россия) обладают изрядным запасом живучести, а перестройка империи на принципах самоопределения снизу чревата этническими чистками. Это в еще большей степени усиливало смешение различных форм массового протеста, а равно степень их эмоциональной взвинченности.

Между тем в России при всех эксцессах межнациональных столкновений уровень сепаратизма оказался поразительно мал. Напротив, культурно- автономистский компонент национальных движений оказался относительно силен: на их начальной стадии - у развитых или русифицирующихся, а позднее и у малых народов (где он принимал форму изоляционизма). Примечательно и то, что у еврейских (даже сионистских) лидеров обнаружились имперско-интеграционистские, «антисепаратистские» наклонности как реакция на исходящую от малых этносов опасность антисемитизма. В любом случае, несмотря на самоуверенные заявления их лидеров, национальные движения имели по преимуществу защитный характер. Но даже пассивный этноизоляционизм в регионах с национальной чересполосицей мог сыграть провоцирующую роль. В любом случае национальные движения набирали силу в связи с их «солдатизацией» - неуклонным увеличением внутри страны массы вооруженных маргиналов.

Уже 28 марта собрание солдат и офицеров в Киеве заявило о необходимости создания украинской армии, затем появилась особая войсковая рада, а 15 апреля создать полк им. Б. Хмельницкого из отпускников предложила и сама украинская Центральная рада — поначалу умеренная организация культурнического типа. Предполагалось, что создание особых украинских частей («украинизация» армии) поможет защите «революционных завоеваний» и «углублению революции». Первоначально украинские лидеры всерьез надеялись убедить также деятелей Петроградского Совета и министров Временного правительства в целесообразности признания ими принципа автономии Украины. Но вскоре ситуация изменилась. Дело в том, что домогательства украинских лидеров несли на себе отпечаток правового нигилизма - обычного спутника революционного разрушения государственности. А это легко могло сорвать диалог с центральной властью.

26 апреля члены так называемого Комитета Украинской национальной рады в Петрограде А. Лотоцкий, П. Зайцев, А. Шульгин предложили Временному правительству назначить на Украине особого областного комиссара и принципиально одобрить учреждение там областного совета по управлению губерниями с украинским населением; фактически это означало бы предоставление Центральной раде статуса государственного органа. Территория, подвластная областному комиссару, включала бы Киевскую, Подольскую, Волынскую, Полтавскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Екатеринославскую губернии, а также части Таврической, Воронежской, Курской и Бессарабской губерний с преобладающим украинским населением. Окончательные границы «Украинской области» должен был определить областной комиссар по согласованию с Центральной радой. Формально тем самым украинское национальное движение оказалось бы под контролем Петрограда. Но согласия не последовало: в правительственных кругах ссылались на прерогативы будущего Всероссийского Учредительного собрания.

В результате уже 16 мая Временному правительству пришлось реагировать на куда более радикальный документ — «Докладную записку коалиционному министерству и Центральному исполнительному комитету Советов рабочих и солдатских депутатов». В отличие от предыдущего документа, записка была пропитана социалистической демагогией, при этом проводилась мысль, что на Украине все управленческие должности занимают неукраинцы (поляки, русские, евреи). Из этого делался вывод, что правительство обязано «украинизировать» армию, объявить автономию Украины и предусмотреть для нее место на будущих мирных переговорах. Как видно, украинские лидеры намеревались заручиться «классовой» поддержкой Петроградского Совета для противостояния Временному правительству. В ответ официальная власть, словно специально для того, чтобы подразнить украинских посланцев, предложила рассмотреть сначала чисто правовые вопросы: границы будущей автономии, разграничение полномочий между ней и центром и т. п.

К тому времени мировая война уже внесла коррективы в толкование освободительных доктрин. При этом в реальной жизни главным их носителем становилась солдатская масса. Так называемая национализация (переформирование в этнически однородные подразделения) армии приобрела конфликтный характер после самочинного создания в начале мая в Киеве на 1-м Украинском военном съезде особого войскового генерального секретариата (министерства) во главе с социал-демократом Петлюрой. Именно идея повальной «украинизации», более чем сдержанно принятая в Петрограде, сделала его вождем радикального украинского национализма. Наряду с этим успех демагогии украинских (как позднее и других) «национальных» социалистов объяснялся верой низов в то, что «своя» власть решит аграрный вопрос за счет «чужих» эксплуататоров. В результате отказ центральной власти говорить с украинскими лидерами на том языке, который они предлагали, обернулся обострением массовых этнопсихозов.

«Украинизация» стала в дальнейшем привычным способом саботирования приказов (прежде всего о выступлении на боевые позиции). Формы его таковы: декларативные заявления солдат об «украинизации» подразделений и неисполнении никаких приказов до ее официального подтверждения, отказы «украинизированных» маршевых рот нести наряды до перевода их на Украину (а не на фронт), противопоставление войсковых рад солдатским комитетам, вмешательство национальных организаций в распоряжения военного начальства, наконец, отказ от выполнения приказов, не санкционированных украинским войсковым генеральным секретариатом. Корыстный расчет, раскрашенный в освободительно-демократические и социалистические цвета, подпитывался этнофобскими предрассудками, когда солдаты обставляли «украинизацию» требованием не допускать в свои части евреев.

Развращающая массы роль «национализации» хорошо видна на примере 34-го армейского корпуса, которым командовал П. П. Скоропадский. Неожиданному решению о его «украинизации» — незадолго до июньского наступления — предшествовали солдатские распри с командованием и между собой в связи с желанием поскорее отойти в тыл на обещанный отдых. В таких обстоятельствах Скоропадскому и было предложено командованием Юго-Западного фронта использовать идею «украинизации», мотивируя это, между прочим, и его гетманской родословной. В обстановке провалившегося наступления весть о предстоящей «украинизации» солдаты-украинцы поначалу встретили равнодушно, русские же — подозрительно, офицеры-украинцы не проявили должного рвения. Однако затем страсти разгорелись, возникли конфликты солдат-украинцев не только со своими офицерами-единоплеменниками, но и с полковыми радами. Корпус оказался мало дееспособен. В середине декабря Скоропадский сложил с себя командование им, его преемник продержался на своем посту чуть более двух недель и был убит солдатами. Налицо был «шкурный национализм» — явление однопорядковое с признаваемым даже Лениным «шкурным большевизмом».

В начале июля на распределительном пункте под Киевом скопилось до 5 тыс. дезертиров-украинцев, объявивших себя полком им. П. Полуботка. Их националистически настроенными командирами была выпущена специальная листовка, где не только говорилось о непризнании Временного правительства, но и содержались недвусмысленные угрозы в связи с «ренегатскими» действиями Центральной рады. 5 июля вооруженные полуботковцы двинулись к Киеву, где арестовали начальника милиции и коменданта города, попытались захватить банк, но были остановлены солдатами и юнкерами, подчинявшимися приказам штаба военного округа. Центральная рада, со своей стороны, отреклась от мятежников, — возможно, в связи с тем, что к тому времени уже знала о ликвидации антиправительственного выступления в Петрограде. Так умеренные украинские лидеры поневоле становились вождями расхристанного революционно-националистического воинства.

Ход других национальных движений 1917 г. также в значительной степени зависел от «солдатского фактора», усугубленного ощущением опасности, исходившей от соседей: в Закавказье азербайджанцы боялись мести со стороны солдат армянских батальонов за резню 1915г. в Турции; в Крыму нервозность создавали даже малочисленные подразделения мусульманской конницы и т. п. Такие факторы, как особенности этнопсихологии, политической культуры, идентификационных процессов, причудливо преломлялись в настроениях вооруженной молодежи. В любом случае наибольшие затруднения для Временного правительства создавало вовсе не выдвижение политическими лидерами проблем автономии, федерации или даже грядущей независимости Польши, а поведение солдат.

Особого внимания заслуживает проблема националистического лидерства в связи с другим. Петлюру, некогда скромного чиновника Земско- городского союза, люди образованные характеризовали так: «С внешней стороны настоящая подделка под Керенского: бритое лицо, френч, иногда отрывистые движения; с внутренней стороны это соединение малой образованности, хитрости, энергии и безграничного честолюбия, едва ли перед чем-либо останавливающегося». Винниченко, некогда вполне русский писатель, имел репутацию похуже: «Психиатр К. категорически утверждал, что последний несколько лет тому назад был освобожден от призыва в войска в виду признания его по официальному освидетельствованию душевно больным. Что это было тогда: уклонение или действительно болезнь? Во всяком случае это человек совершенно неуравновешенный и способный на всякие эксцессы». Разумеется, это характеристики не из числа беспристрастных. Но сказанное удивительно точно согласуется с поступками того и другого в 1917 г. и позднее. Нечто подобное справедливо и в отношении других националистических вождей, не говоря уже о всевозможных революционных авантюристах, причем вовсе не обязательно «национальных». Судьбы народов оказались сплетены с личностями, которые, независимо от намерений, по природному своему складу усиливали массовые настроения страха или нетерпения.

Между тем, хотя внешне выступления лидеров национальных организаций и партий сравнительно с речами представителей других организаций выглядели наиболее эмоциональными, складывалось впечатление, что в своих требованиях они готовы были пойти на самоограничение в интересах русской демократии. Но в среде русской общественности уже распространилось убеждение в «эгоизме» украинцев, финнов и прочих. В свою очередь, национальные вожди стали связывать собственные неудачи с действиями инонациональных групп, чаще всего евреев, не заинтересованных в утверждении местных суверенитетов. Формировалась «психология отказника» - привычка получать отрицательные ответы на ряд просьб заставляет расширять круг своих «врагов» до такой степени, что со временем и любое «да» будет восприниматься как наиболее изощренная форма противодействия.

В принципе это означало, что культура межнациональных отношений неуклонно спускается на племенной уровень, дополнительные шансы получают люди оголтелые. Ответная великодержавная реакция имела крайне неорганизованный характер. Обычно ее связывают с широким распространением антисемитизма, в том числе проболыпевистского. На деле в ней различаются и антиукраинские, и антикавказские ноты. Революционный национализм «державного» этноса в распадающейся империи, проявившийся позднее, складывался по особым законам «интернационалистского мессианства».

Уходившие с фронта русские войска оставляли часть оружия армянам, вынужденным более других думать об опасности турецкого вторжения. Это, в свою очередь, нервировало азербайджанцев. Между тем у станции Шамхор грузинский отряд попытался изъять оружие у эшелона русских солдат. Пока шли переговоры, к станции подоспели, с одной стороны, тысячи азербайджанских крестьян, рассчитывавших на свою долю оружия, с другой - еще несколько эшелонов с солдатами, и началась стрельба. Фронтовикам, вероятно, удалось бы расчистить себе путь артиллерийским огнем, но один из снарядов угодил в резервуар с нефтью, взорвалось еще несколько цистерн, пламя охватило составы. Количество убитых и заживо сгоревших с той и другой стороны было невозможно подсчитать — говорили о тысячах жертв. Взаимные этнические страхи породили общую трагедию. Но и этот случай меркнет на фоне последующих вспышек межнациональной резни, связанных, с одной стороны, со стремлением бакинских большевиков распространить свою власть на все Закавказье, с другой - с турецким вторжением.

Люди сами не замечали, как сбрасывали с себя последние одежды цивилизованности. В среде ранее этнотерпимой русской интеллигенции распространялся оголтелый антисемитизм. Иные интеллектуалы именовали большевистскую Россию «ожидовевшей Азией». Была и прямо противоположная тенденция: еще в начале 1918 г. кое-кто из сторонников Советов утверждал, что «революция отменила национальности», а позднее комсомольцы уверенно заявляли, что теперь им «национальность не нужна», ибо они — советские граждане. Коммунистическая государственность рождалась из хаоса этноидентификации — в этом, возможно, была одна из ее наиболее опасных врожденных болезней. Коммунисты обвиняли друг друга в недостатке «интернационализма», писали доносы, затевали бесконечные склоки, не останавливались перед арестами. Другие этнореволюционеры также предлагали самобытные способы борьбы с контрреволюцией и мировым империализмом.

Всякая радикальная доктрина возбуждает не лучшие человеческие эмоции, поощряет национальные предрассудки и племенную жестокость. Русская революция выявила ту связь в полной мере. Каковы бы ни были реальные масштабы «революционного национализма», ход революции и гражданской войны невозможно понять без учета болезненных этнопсихических явлений.

В августе 1918г. на подавление «волнений на почве сбора хлеба» большевики бросили мобильный отряд под командованием бывшего офицера С. Н. Булак-Булаховича. Его подчиненные вырубали шашками целые селения. В конце октября 1-й конный полк Булак-Булаховича в пьяном кураже, но организованно перешел к белым и позднее «прославился» своими расправами над коммунистами и теми же крестьянами во время рейдов на советскую территорию. Сам атаман любил пожить на широкую ногу. Воинство Булак-Балаховича было этнически пестрым, но при этом дружно занималось погромами еврейского населения (в этом им помогали белорусские крестьяне). Среди белого офицерства «батька» отличался крайней неуживчивостью, но зато рядовое воинство, с которым он вел себя запанибрата, им восторгалось. От белых, повздорив с генералами, Булак-Булахович перешел на службу к эстонцам, от них — к полякам. Считал он себя католиком и белорусом и даже как-то провозгласил себя «начальником Белорусского государства», но, похоже, служить был готов тем, «кто понравится», хотя позднее выдавал себя за «борца за Россию». Сходным образом, по другую сторону линии фронта, «украинец» Махно, сражался за «интернациональный коммунизм».

Большевистских лидеров порой смущало замечаемое этническое расслоение в своих рядах и опасная реакция на нее со стороны руководимой массы. Ленин, правда, предпочитал это явление демонстративно не замечать; Троцкий, напротив, отказался принять пост наркома внутренних дел, мотивируя это тем, что не стоит давать лишний повод для антисемитизма. В апреле 1919 г. на заседании Политбюро Троцкий запаниковал еще сильнее, заявив, что среди красноармейцев находит отклик «шовинистическая агитация» в связи с тем, что в тыловых учреждениях слишком много латышей и евреев, тогда как на фронте их меньше. Напротив, радикальный интернационалист Ф. Э. Дзержинский дошел до иных крайностей. В 1924г. он решил, что нет смысла заниматься борьбой против сионистов — пусть те занимаются своими палестинскими делами. Если же отбросить противоречивые эмоции большевистских вождей по поводу облика «пролетарского авангарда», то окажется, что в ходе революции его этническая окраска менялась. После Февраля наиболее заметны были евреи и кавказцы, в карательных органах большевиков поначалу преобладали латыши и поляки, к концу гражданской войны их потеснили евреи, после ежовщины состав чекистов более соответствовал этническому составу населения страны.

Все вернулось на круги своя. В специфического рода услугах революционных этномаргиналов «интернационалистская» империя больше не нуждалась. Революция поглотила своих творцов — это не проблема «вины» тех или иных народов, а естественная, пусть жуткая своим итогом, закономерность.

Для объяснения того, перед чем пасует наука, человек обычно мобилизует предрассудки, среди которых этнофобия занимает виднейшее место. В кризисе империи этнонациональный фактор обнаруживал себя и через демографический скачок, повлекший за собой рост социального нетерпения народов, посягнувших на прежние имперские этноиерархии. Наряду с этим, невиданное социокультурное напряжение вызвало к жизни также феномен этномаргинала, готового взорвать весь мир с помощью новейших социалистических доктрин. Феномен революционного национализма наиболее отчетливо обнажает ту поистине роковую печать, которой отмечено «восстание масс», — происходит высвобождение самых злобных энергий, задавленных в человеке прежней жизнью.

В пространстве большого исторического времени взбунтовавшийся социокультурный фундаментализм никогда не возьмется состязаться с утопией, но он легко может, как показал XX в., прикинуться ею. Возможно, в этом и состоит потаенная реальность события, столь легкомысленно снабжаемого всевозможными доктринальными ярлыками.

Свежие комментарии